Le bal des éléphants

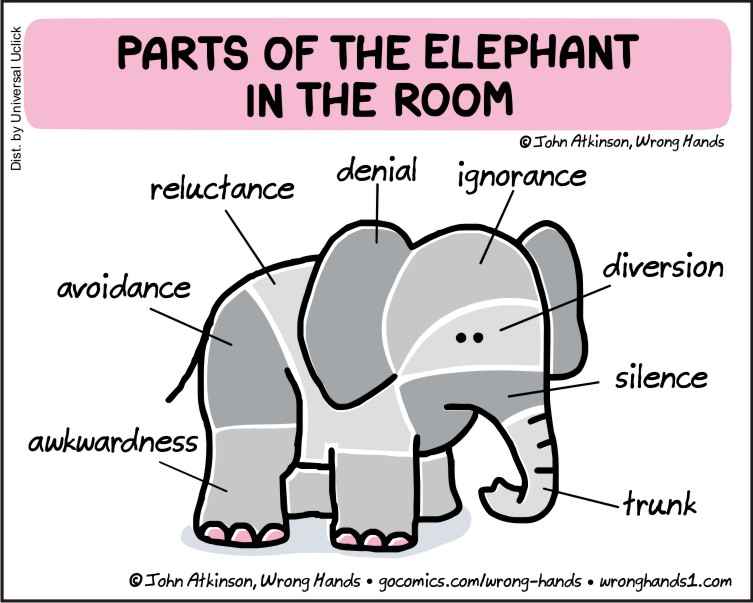

Toute civilisation a ses taches aveugles, des failles qu’elles ignore – ou feint d’ignorer – mais qui, des décennies ou des siècles après, sautent aux yeux des historiens. Pour désigner ce phénomène d’angles morts collectif, les Américains utilisent une étrange expression : « il y a un éléphant dans la pièce ». Autrement dit, un savoir, une certitude qui occupe l’espace, imposante au point qu’elle en devient invisible. Un immense non-dit plus ou moins consciemment partagé, sorte de monstre qui existe bel et bien mais dont la collectivité rêve que, si elle fait semblant de ne pas s’intéresser à lui, il ne bougera pas et restera bien sage dans un coin de la pièce. Sauf que s’en désintéresser a un prix élevé : il finit par nous imposer le destin dont il est le signe.

***

L’éléphant dans la pièce du monde contemporain, c’est le changement climatique et environnemental. On s’y intéresse, oui, bien sûr, mais en gardant l’essentiel de sa réalité dans un non-dit, un demi-sommeil de la conscience. Le sujet environnemental est à la mode, mais selon une taille de souris, non d’éléphant. L’agriculture réfléchit (elle commence à apprendre à vivre dans un monde dégradé, fait de réchauffement, d’inondations et de sécheresses). Les fabricants de voiture bouleversent leurs modèles (ou font semblant). La finance et la banque truffent leurs stratégies de « durable », les entreprises suivent. Même si partout le greenwashing représente la plus grande partie des démarches réelles, une réflexion commence.

Bien sûr, il y a des domaines hors de contrôle. Les armées, par exemple, dont le bilan carbone est catastrophique (l’armée américaine, l’une des seules à communiquer sur le sujet, consomme plus de carburant que le Portugal). Leur rôle, affirment-elles, va augmenter en même temps que les troubles socio-politiques liés au changement climatique (qu’elles contribuent à créer). Elles se donnent ces jours une petite conscience écologique, mais les armées sont le symptôme d’un vieil éléphant, toujours plus dangereux, menaçant l’humanité et détruisant quantité d’écosystèmes : la terrible, absurde et déraisonnable violence des sociétés entre elles.

***

Et puis, il y a la médecine. Elle devrait se montrer à la pointe. Plus que tout autre domaine, il lui faudrait sortir l’éléphant climatique de son incognito et organiser, pour la santé des populations, une mutation radicale. La médecine cherche à fonder sa démarche sur un savoir evidence-based. Et les connaissances qui annoncent le changement climatique – et son immense cortège de troubles – sont construites de la même manière. Elles se fondent sur quantité d’études menées selon des méthodes sophistiquées et analysées par de gigantesques groupes de pairs (le GIEC, entre autres). A la fin, le niveau de preuve obtenu est bien supérieur à celui qui soutient la pratique médicale. Au nom de quoi – de quel irrationnel – peut-on continuer à ignorer cela ? Pour le moment, hormis par quelques touches aux marges, rien ne change. On continue de penser et planifier la médecine et la santé comme si aucune contrainte climatique ni enjeu environnemental n’avait d’importance sur les décisions à prendre. On se raconte un récit, sans vraiment se demander s’il correspond encore à ce que l’on sait.

***

Bien sûr, ouvrir les yeux est embêtant. C’est reconnaître que tout le scénario est à réécrire. Prendre la science au sérieux demande de sortir de la logique de rendement, de profit, de croissance, pour construire des modèles de résilience et de survie. Par rapport au plan d’une médecine avançant selon une courbe ascendante vers un progrès infini, c’est une vexation narcissique.

Il faudrait d’urgence adapter le système de santé pour qu’il soit plus durable dans son fonctionnement, plus adapté à ce qui est en train d’arriver. Et capable, surtout, d’accompagner les personnes dans les difficultés qui les attendent. Mais pour changer ce système, comment s’y prendre ? Il est une fabuleuse construction culturelle, symbolique, scientifique, technique, sans aucun doute la plus complexe de l’époque. Ce n’est pas (seulement) une industrie, ni une machine, ni même un gigantesque instrument, comme le CERN. Ni même un système public classique, genre poste ou transports publics. Ou un corpus d’approches scientifiques et de procédures techniques, comme les autres sciences. C’est un ensemble enchevêtré d’humains (malades ou non, soignants, chercheurs, assureurs, administrateurs, politiciens) et de non-humains (hôpitaux, machines, robots, sciences, logiciels, structures, concepts) organisé selon des rapports de pouvoir, de dépendance et d’influences réciproques.

***

Si elle veut évoluer, s’adapter au changement climatique et environnemental, la médecine ne peut pas faire l’économie de débusquer plusieurs éléphants qui squattent sa salle. L’argent d’abord. Ses manières souvent archaïques et obscures de circuler, et la difficulté de sortir d’une organisation pour laquelle tout le système de santé n’est qu’un commerce comme un autre. Mais l’argent ni même le pouvoir ne sont les seules résistances. Dans l’ombre des structures et des techniques agissent quantité de mythes, de phénomènes de croyance. Pour la pensée contemporaine, la santé est à la fois une perfection et un idéal de type religieux. La transformation des procédures médicales en objets de consommation traduit, si l’on regarde bien, un phénomène complexe de désir d’exister, de souci de soi et de foi.

Le principal éléphant dans la salle de la médecine, c’est la mort. On ne peut rien faire d’humain et de durable si on ne la considère pas. Mais que faire, vers quoi aller, si on la considère vraiment ?

***

« The sky is the limit », aiment répéter les innovateurs et les solutionnistes. Ils entendent par là qu’aucune limite n’existe aux possibilités technologiques. Ni l’environnement, ni les ressources naturelles, ni le fait que l’humain soit un vivant parmi les autres. En arrière-fond se trouve un idéal de perfection et de performance, avec la machine comme modèle, et dont l’homme, vieille structure dépassée et obsolète, se trouve à la fin exclu. Mais tout cela est à la peine. Domine subitement, avec le coup de semonce de la pandémie, un sentiment de « drôle de guerre » : du grave, de l’inquiétant arrive, ça commence déjà, au loin, mais pour le moment on ne sait comment agir. Et la vieille maxime (sky is the limit) apparaît pour ce qu’elle est : de la philosophie en carton-pâte. S’opère un renversement ironique de l’expression. Le sens véritable, désormais, est littéral : oui, c’est bien le ciel, sa composition, son taux de CO2, qui est la limite.

Chez les Anciens, le ciel était un cosmos, un monde organisé et porteur de sens. De nos jours, il apparaît comme une fine couche – à peine 10 km d’épaisseur – essentielle à la vie, un élément ultra fragile de la Terre où peuvent survivre les humains. Partout ailleurs, le ciel (l’univers) est d’une radicale hostilité.

***

A osciller entre fantasmes de toute puissance et fatalisme, l’époque passe à côté de la seule attitude raisonnable : affronter le réel.

On accuse le réalisme de pessimisme. On fait porter le poids de ce qui arrive à ceux qui l’annoncent et exigent une profonde transformation de la culture et des buts. C’est une attitude qu’utilisent les sociétés pour prolonger le plus longtemps possible le rêve que tout baigne. Il est temps de voir que le rêve se trouve ailleurs. Les perspectives de changement de modèle sont créatives et positives, porteuses d’une véritable aventure humaine et scientifique. C’est le déni et l’inaction qui sont d’une tristesse sans rémission.

Bertrand Kiefer – Revue Médicale Suisse

10.05.2021